十二ヶ岳(1326.6m)は小八賀川と荒城川の水系を分ける尾根上にあります。

福地温泉付近にあった上宝火山から噴出した上宝火砕流堆積物が作り出した、八本原の平原の延長上に盛り上がるように見える山です。

登山道は、折敷地地区方向からの「横尾登山口」、大規模林道途中から入る「大規模林道登山口」、大規模林道から八本原林道方向の「瓜田登山口」の三つがあります。瓜田登山口は登山口から頂上まで最も短いコースです。

丹生川町折敷地地区の恵比須の湯から大規模林道を瓜田方面に進みます。1㎞少し進むと谷川に架かる橋があり、橋の手前の狭い道を進むと横尾地区に入ります。右側は水田が広がり、左側は低い崖になっています。入口付近にはオーソコーツァイトといわれる砂岩のれきを含んだ地層が見られます。このれきは恐竜時代の地層、手取層群の特徴的なものであるため、この地層は手取層群と考えられてきました。

丹生川町折敷地地区の恵比須の湯から大規模林道を瓜田方面に進みます。1㎞少し進むと谷川に架かる橋があり、橋の手前の狭い道を進むと横尾地区に入ります。右側は水田が広がり、左側は低い崖になっています。入口付近にはオーソコーツァイトといわれる砂岩のれきを含んだ地層が見られます。このれきは恐竜時代の地層、手取層群の特徴的なものであるため、この地層は手取層群と考えられてきました。

丹生川町瓜田地区から大規模林道を進みます。瓜田地区から4.5㎞ほど進むと右側に「十二ケ岳登山道」の表示があります。整備された登山道ですが、まわりの樹勢によって見通しは良くありません。登り始めから頂上まで、大雨見山層群宮川谷層を歩きます。

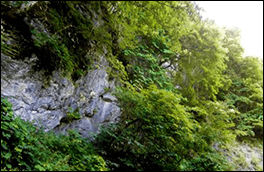

丹生川町瓜田地区から大規模林道を2km進んだあたりで、林道が右へ分岐します。ここからは未舗装路になります。しばらく進むと左側に高い崖が現れます。かつて採石を行った跡でしょう。崖の壁面には海洋底で堆積したチャートと呼ばれる岩でできた地層が見えています。この付近は硬いチャートのれきが転がっています。

丹生川町瓜田地区から大規模林道を2km進んだあたりで、林道が右へ分岐します。ここからは未舗装路になります。しばらく進むと左側に高い崖が現れます。かつて採石を行った跡でしょう。崖の壁面には海洋底で堆積したチャートと呼ばれる岩でできた地層が見えています。この付近は硬いチャートのれきが転がっています。

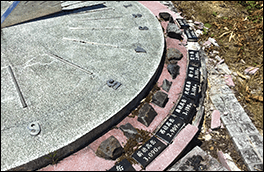

頂上には大きな日時計が据えられています。日時計のまわりにはここから見える十二の山頂の石がそのおおよその方向に配置されています。展望台からは360°の眺望が楽しめ、飛騨山脈の連なる姿が見られます。

頂上には大きな日時計が据えられています。日時計のまわりにはここから見える十二の山頂の石がそのおおよその方向に配置されています。展望台からは360°の眺望が楽しめ、飛騨山脈の連なる姿が見られます。