焼岳の活発な火山活動

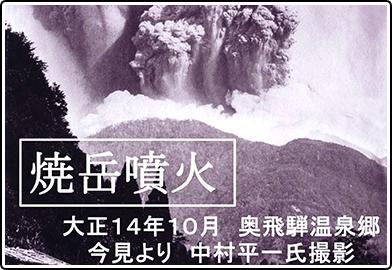

写真は大正14年10月12日に焼岳が噴火したとき,当時の上宝第二小学校教員,中村平一氏が撮影したものです。噴火を予想した中村氏は噴火音を聞いて,あらかじめ固定していたカメラのシャッターを切ったそうです。

写真は大正14年10月12日に焼岳が噴火したとき,当時の上宝第二小学校教員,中村平一氏が撮影したものです。噴火を予想した中村氏は噴火音を聞いて,あらかじめ固定していたカメラのシャッターを切ったそうです。

ものすごい勢いで噴煙が舞い上がり,周辺に火山灰が落下している様子が見てとれます。噴火が始まったときの様子がよく分かる,非常に価値のある写真です。噴煙は上空の偏西風に乗り遠く東京まで火山灰を降らせましたが,人的被害はありませんでした。

大正4年の噴火では,山腹に積もった火山灰などが泥流となって滑り降り,梓川をせき止めて池を作りました。現在の上高地の大正池です。

近年の噴火では昭和37年に登山者2名が負傷し,泥流が発生して大正池を埋めています。このとき北側の焼岳小屋は全壊し,小屋番は火山弾をくぐって生還しました。

焼岳は2万年前頃から活動を始めた飛騨山脈で最も活発な火山です。多くの火山の寿命は数十万年ですのでまだ若い活火山です。その特徴は,溶岩のねばりが強いため流れにくく火山が盛り上がったドーム状になることと爆発的噴火が起こりやすいことです。地下には熱いマグマが潜んでおり,地下水を熱して水蒸気噴火を繰り返しますが,同時に高温で湯量の豊富な温泉をふもとに提供しています。

今でも噴火口から蒸気が上がることがあり焼岳は飛騨山脈の香炉とも呼ばれています。

(飛騨地学研究会 岩田修)